横浜市が策定する新たな地震防災戦略とは?

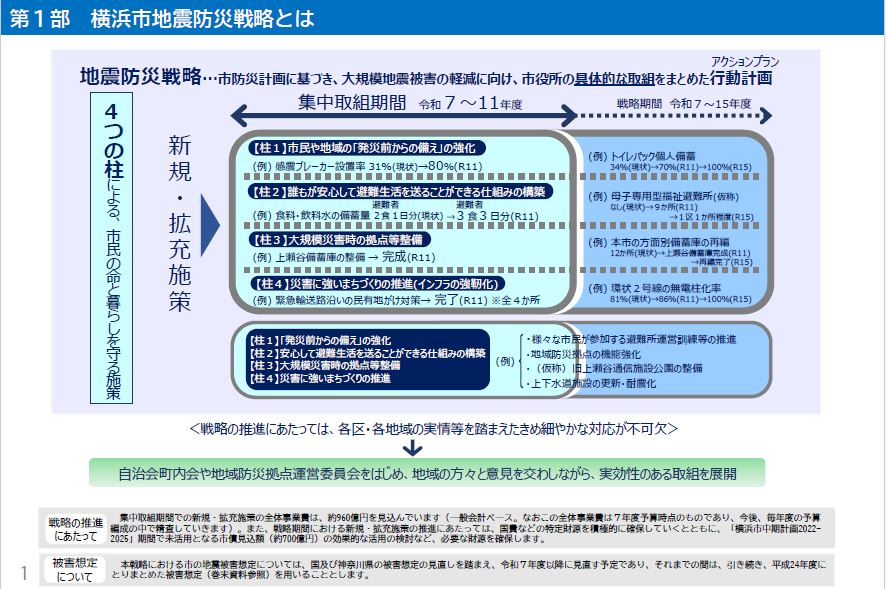

横浜市は、これまでの地震災害の経験を踏まえ、市民の命と暮らしを守るため「新たな横浜市地震防災戦略」を策定しました。本戦略では、東日本大震災や能登半島地震の教訓を活かし、「自助・共助」の強化を中心に、より実効性のある地震対策が打ち出されています。

大きくまとめると、下記1~4のようなアプローチで進めていくとのこと。下段には課題のまとめも挙げておきます。

1. 市民の備えを強化 – 「発災前の準備」

防災意識の向上と自助・共助の推進が重要な柱となっています。

- 個人備蓄の促進:食料や飲料水、トイレパックの備蓄率を向上させる。

- 住宅の耐震化:特に木造住宅の耐震改修支援を拡充。

- 感震ブレーカーの設置促進:地震火災を防ぐための補助制度を強化。

- 防災教育の推進:市民への体験型防災訓練の充実。

2. 安心できる避難生活の確立

避難所の環境整備が重点的に進められます。

- 避難所の環境改善:体育館の空調整備、仮設トイレの拡充、温かい食事の提供強化。

- 福祉避難所の拡充:妊産婦や高齢者など、配慮が必要な人向けの受け入れ強化。

- 多様な避難の支援:在宅避難者やペット連れ避難のサポート体制を強化。

3. 大規模災害に対応するための拠点整備

災害発生時に機能する防災拠点の整備が進められます。

- 広域防災拠点の整備:旧上瀬谷通信施設地区に備蓄・避難・支援拠点を設置。

- 応急活動体制の強化:消防や医療、ライフラインの維持管理を強化。

4. 災害に強いインフラの整備

都市機能を守るためのインフラ強化も進められます。

- 緊急輸送路の耐震化:道路の無電柱化や橋梁の耐震強化を推進。

- 上下水道の強靭化:震災時に水の供給が途絶えないよう整備。

- 港湾施設の耐震強化:物流の確保と復旧支援体制の構築。

【今後の課題】

1. 市民の防災意識の浸透不足

横浜市の調査によると、依然として多くの市民が防災訓練に参加していない現状があります。

課題:防災訓練への参加率が低く、約60%の市民が直近3年間に何の訓練にも参加していない。

対策案:地域単位での防災啓発活動を強化し、実践的な訓練を義務化する仕組みの検討が必要。

2. 住宅の耐震化の遅れ

旧耐震基準(1981年以前)の住宅の耐震改修率が低迷しています。

課題:木造住宅の耐震化率は未だ目標に達しておらず、補助制度の活用率も低い。

対策案:改修費用のさらなる補助拡充や、耐震診断の義務化を検討することで耐震化を促進。

3. 避難所環境の改善が不十分

災害時の避難所に関する不安の声が多く上がっています。

課題:トイレ設備やプライバシー確保、衛生環境などに対する不安が依然として強い。

対策案:避難所の空調整備や仮設トイレの拡充を加速し、多様な避難者(高齢者、障害者、妊産婦など)に対応した環境整備を推進。

4. 物資供給・物流の課題

過去の災害でも問題となった物資の供給や管理に関する課題が残ります。

課題:流通備蓄の確保は進んでいるものの、災害時の物流ルートの確保や物資輸送のオペレーションには改善の余地がある。

対策案:民間企業と連携し、物資供給ネットワークを強化。避難所ごとの個別配送計画を策定する。

5. 災害インフラ整備の進捗遅れ

都市機能の維持に不可欠なインフラ強化が計画通り進むかが懸念されます。

課題:緊急輸送路の無電柱化や上下水道の耐震化など、一部の計画は長期にわたるため、進捗管理が重要。

対策案:進捗状況を定期的に公表し、市民に対する説明責任を果たすことで、計画の透明性を高める。

まとめ:市民と行政の連携がカギ

「新たな横浜市地震防災戦略」は、総合的な防災強化に向けた重要なステップですが、現実的な課題も多く残っています。これらの問題を解決するためには、市民の積極的な参加と行政の柔軟な対応が不可欠です。

災害への備えは、一人ひとりの意識と行動から始まります。

ブルーハーバータワーみなとみらい防災担当委員兼サイト管理者です。特集してほしい記事などご要望がありましたらメールにてお願いします。