みなとみらい21地区は防災対策として下のような取組をしてきました。

「みなとみらい21地区都市再生安全確保計画」を参考にまとめてみました。

※全文はここから読めます。

みなとみらい21地区は、地震や津波などの災害リスクを考慮し、様々な対策を講じています。

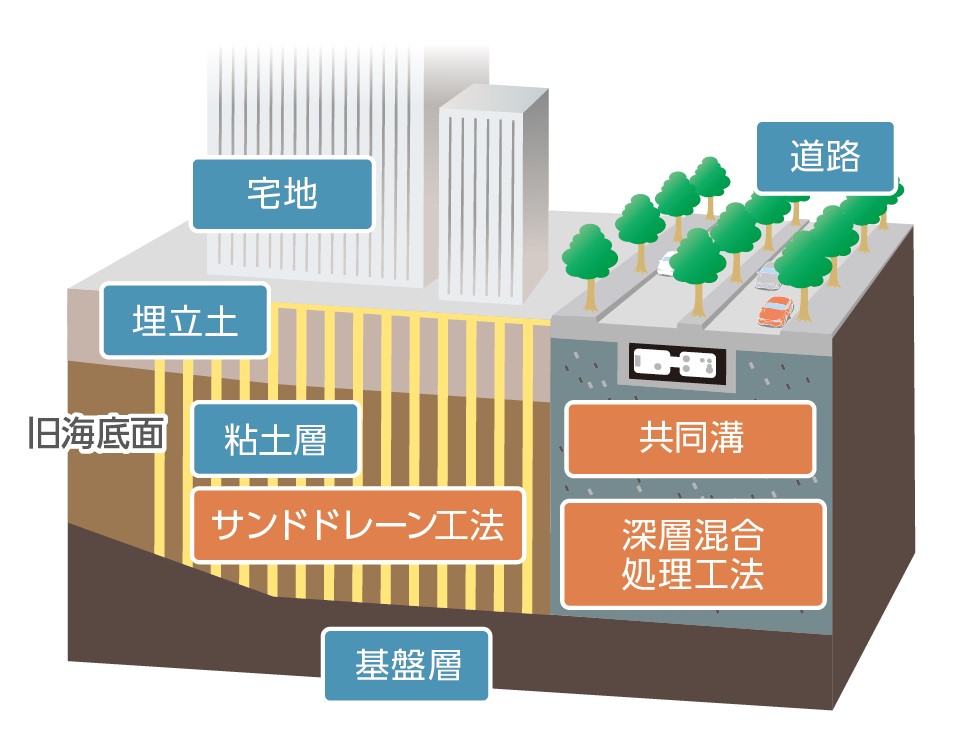

【地盤改良・液状化防止】

①サンドドレーン工法:軟弱地盤に砂の杭を設置して地中の水を排除し将来の沈下を抑制している。

②深層混合処理工法:軟弱な地盤をセメントなどの改良材で固めている。

【高潮対策・津波対策】

①護岸・宅地高さを高く設定

②「海抜標示」、「津波避難情報板」、「津波警報伝達システム」等を設置

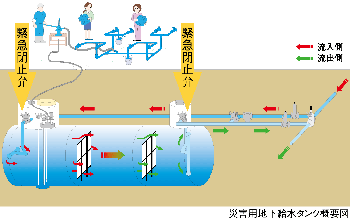

【災害用地下給水タンク】

災害用地下給水タンク:災害時に必要な飲料水を確保するための施設です。みなとみらい21地区には大型の給水タンクが4基設置されています。これにより、50万人分の飲料水を三日分確保することができます。

【内貿バース(耐震バース)】

耐震バースは、市民の生活関連物資などを取り扱う施設であり、地震などの災害時においても機能を維持するために耐震性が強化されています。これにより、災害時における緊急物資輸送などの役割を担うだけでなく、安定した運用が可能となります。

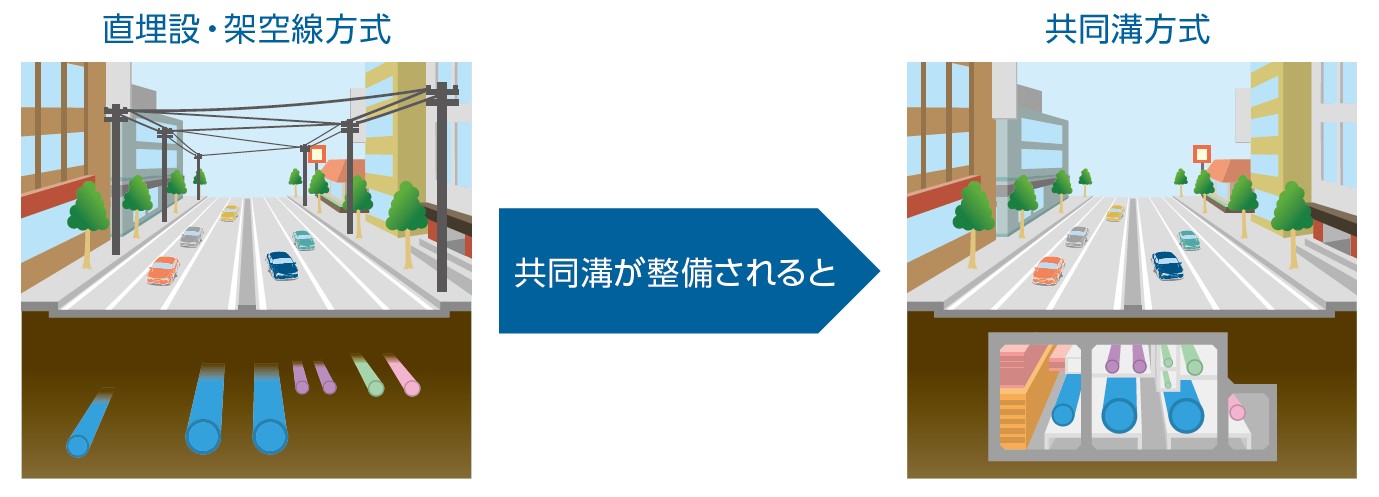

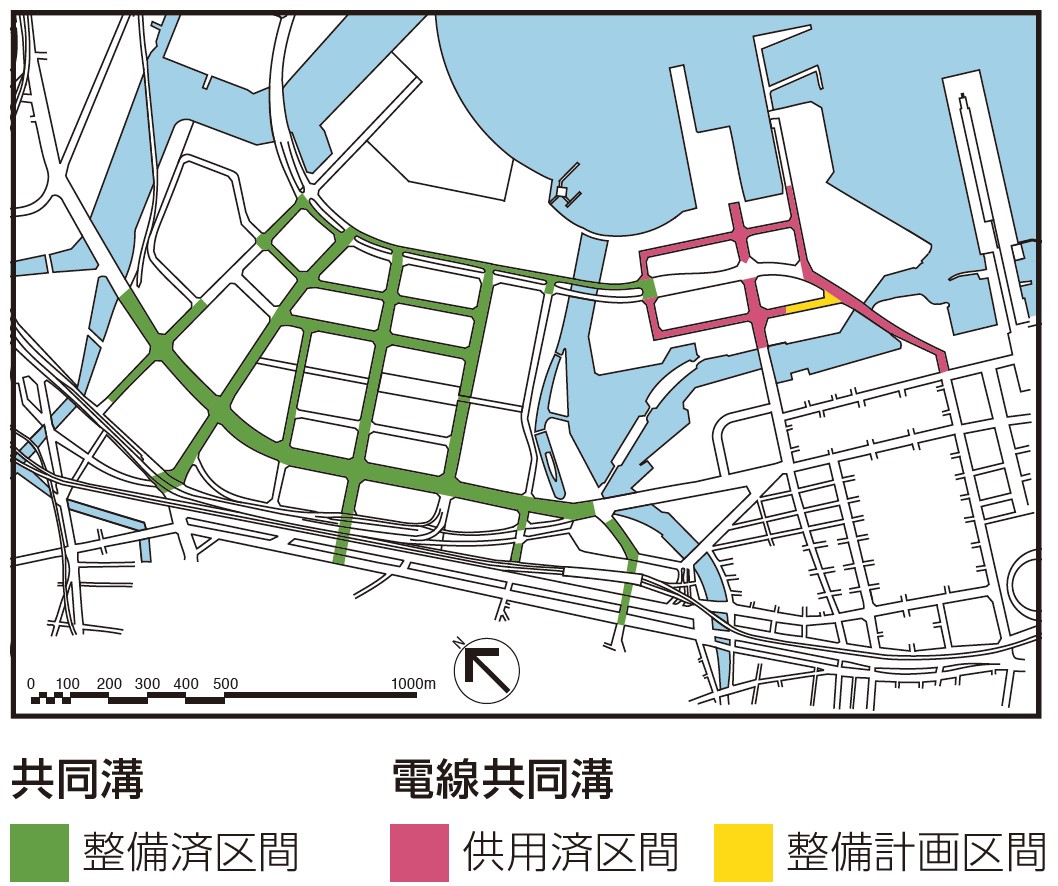

【共同溝】

共同溝は、地区内の幹線道路の地下に設置されており、都市機能を支える供給処理施設を収容している。この共同溝により、道路部分の地下空間を有効利用し、都市災害の防止や都市景観の向上が図られています。具体的には、電線共同溝の整備も進められており、地域の電力供給に関するインフラ整備も行われています。

【地域冷暖房システム】

みなとみらい21地区の大きな特徴である地域冷暖房システムは、冷温熱を集中的に製造・供給・管理して、効率的にエネルギーを供給するシステムです。このシステムでは、集中的に冷水や温水を生成し、それを地域内の建物や施設に供給しています。

具体的な仕組みとしては、冷房時には冷水を利用し、暖房時には温水を利用することで、季節ごとのエネルギー需要に応じて適切な温度の供給を行います。また、地域全体でのエネルギー需要のピークを抑制することで、電力の効率的な利用や負荷の均等化を図っています。

地域冷暖房システムの採用により、個々の建物が独自に冷房や暖房を行う必要がなくなり、エネルギーロスを減らすことができます。また、システム全体の効率化により、公害の削減や地球温暖化対策にも貢献しています。

さらに、災害時にも強く、熱供給プラントは全て地下に埋設され、地上より地震力を受けづらい作りになっています。また、熱供給配管も耐震性の高いコンクリート製の洞道内に施工・保護されています。

総合すると、地域冷暖房システムは、エネルギーの効率的な利用や災害時の安定したエネルギー供給など、都市の持続可能な発展に貢献する重要なインフラストラクチャーの一つです。

【帰宅困難者用備蓄倉庫】

臨港パーク内に整備された帰宅困難者用備蓄倉庫は、災害時において帰宅が困難な市民を支援するための重要な施設です。この倉庫には、非常時に必要な食料や水、医薬品、毛布などの生活必需品が備蓄されています。これにより、災害発生時に帰宅が困難な状況に置かれた人々が、安全かつ適切な支援を受けることができます。

また、帰宅困難者用備蓄倉庫は、地域の自治体や関係機関と連携して運営されています。災害時には、避難所や支援拠点として活用され、避難者や救助活動に従事する人々への必要な支援が迅速に行われます。

このような施設の整備により、災害時における生活支援や救助活動の円滑化が図られ、地域の防災・減災対策の一環として、重要な役割を果たしています。

これらの対策により、みなとみらい21地区は、災害に強い安全・安心な街として、多くの人々に住み、働き、訪れる場所となっています。

ブルーハーバータワーみなとみらい防災担当委員兼サイト管理者です。特集してほしい記事などご要望がありましたらメールにてお願いします。